|

| 主场统一是民族复兴的理性选择,也是在根本利益上对台湾同胞的保护与安顿。 |

中评社╱题:主场统一是民族复兴的理性选择 作者:田飞龙(北京),北京航空航天大学高研院/法学院副教授、北京党内法规研究会常务理事、法学博士

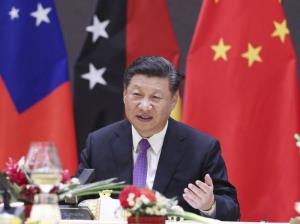

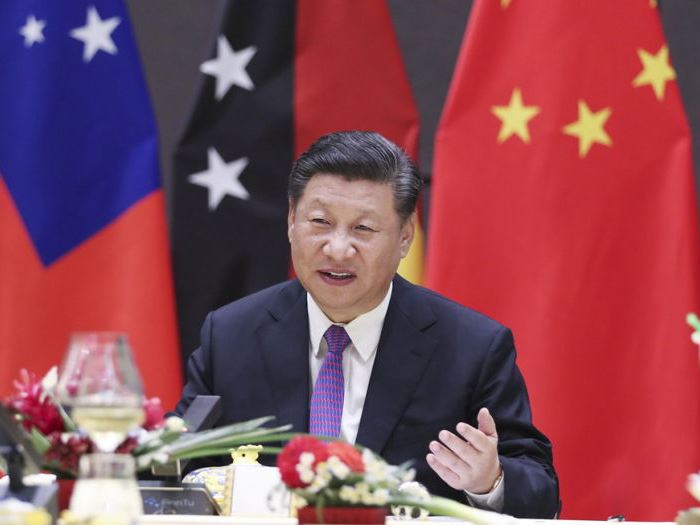

主场统一,是一种以我为主、融合发展、创造条件、积极协商、寻机实现政治与宪制突破的和平统一新思维。从十九大报告、惠台31条、居住证、国际空间围堵、军事力量展现等诸多论述与行为中可以清晰解读出来这种主动性。当然,最为集中体现“主场统一”新思维的则是2019年1月2日习近平总书记在纪念《告台湾同胞书》40周年讲话上的“两制方案”论与“政治协商”论。主场统一正是从民族复兴大局出发对旧有统一模式的重构与更新,在“九二共识”基础上聚焦“一国两制”的台湾方案,寻求通过民主政治协商达成两岸问题终极解决方案。习近平的讲话实质开启了两岸“主场统一”的历史帷幕,主场统一是民族复兴的理性选择,也是在根本利益上对台湾同胞的保护与安顿。

一、序言

统一史是长期的,殖民分裂史是短暂的,这是中国历史的基本特征。中国历史由独特的传统文化及政法制度塑造而成,虽经外族入侵与近代惨烈殖民,但总体趋势是大一统秩序的循环复归。这种大一统秩序,是中华文明在人类文明史上的重要成就,也是其文化成熟与制度坚韧的理性标志。对中国文化与历史熟知而认同的中国共产党及其领导团体,对大一统秩序的理解并不仅仅局限于民族主义维度,而是深刻扩展至文化与文明层次。这一国家统一观在两岸关系的宏观论述上日益明确化和具体化。

两岸统一的基础,不仅仅在于“九二共识”,更在于“两岸一家亲”与“心灵契合”;毋宁说,后者是前者的历史心理基础,比前者更加深刻和持久。“家”的概念在中国文化与哲学上具有特殊的地位,“家国伦理”的内在同构性是中国政治思想的独特构想与气质,因此“两岸一家亲”就不仅仅是一种自然亲情,更是一种政治亲情,是一种中国式政体的独特隐喻。“心灵契合”则带有家国伦理基础上的契约论内涵,这种契约论不同于西方纯粹个体理性基础上的契约论,而是有着家国伦理的契约论,其目标便指向作为整体性事业和共同利益的民族复兴。时至今日,承载大一统秩序理想与两岸统一历史责任的,只能是中国共产党执政的大陆主体,台湾则由于民进党全面执政、国民党统一意志衰退、台湾社会本土化意识凸显而难以产生和维持趋向统一的主动精神。2016年以来,民进党全力推动“去中国化”与“离岸替代”,不仅造成“九二共识”的观念危机,甚至产生了两岸分离长期化的历史与宪制危机,而岛内政治在所谓的“转型正义”与“文化台独”交叉压制和诱导之下,日益缺乏有效的反制性力量。外部层面,中美关系的相对恶化更加剧了两岸关系的紧张度及两岸关系失衡的政治风险。

这些内外因素及中国主体政治进程与民族复兴的要求,共同推动着大陆走向一种更为明确的“主场统一”路线。主场统一,是一种以我为主、融合发展、创造条件、积极协商、寻机实现政治与宪制突破的和平统一新思维。从十九大报告、惠台31条、居住证、国际空间围堵、军事力量展现等诸多论述与行为中可以清晰解读出来这种主动性。当然,最为集中体现“主场统一”新思维的则是2019年1月2日习近平总书记在纪念《告台湾同胞书》40周年讲话上的“两制方案”论与“政治协商”论。大陆不再局限于国共两党之间在历史上形成的“九二共识+和平发展”的渐进模式,因为这种模式已经由于民进党执政事实及国民党统一意志的衰退而显示出难以为继的迹象。主场统一正是从民族复兴大局出发对旧有统一模式的重构与更新,在“九二共识”基础上聚焦“一国两制”的台湾方案,寻求通过民主政治协商达成两岸问题终极解决方案。注意,是“方案”,而不再是较为抽象的“共识”或愿景。习近平的讲话实质开启了两岸“主场统一”的历史帷幕。主场统一是民族复兴的理性选择,也是在根本利益上对台湾同胞的保护与安顿。

二、大陆对台政策论述的背景与演变

台湾问题的本质不是殖民地回归,不是外国列强特权的去除,而是国共内战状态的终结与宪制秩序的重构。当然,从世界历史的宏观秩序来看,台湾问题也受到了殖民史的深刻影响:其一,最为显着的影响是日本殖民史(1895—1945),这一段历史与台湾近代史重迭,造成台湾人史观中的日本想像和日本情结,所谓的“皇民史观”。这一观念在台湾有相当大的市场,李登辉所谓的“文明论”及对大陆的歧视立场与此有关;其二,美国的变相殖民史,即二战之后台湾由美国驻军及提供安保,甚至1979年之后美国仍然从政治、法律、军事、文化诸多方面对台湾社会进行了强有力的渗透与控制。这就使得两岸统一问题不仅仅是两岸问题,而始终笼罩在殖民与变相殖民史带来的负面观念与制度遗产的阴影之中。在此种重重阻隔之下,台湾社会与大陆之间就逐步出现了安全与文明双重层面的鸿沟:安全层面,台湾对统一之后的安全保障与远期制度演化缺乏信心,消极回避;文明层面,对大陆的现代化程度与文明属性持质疑甚至歧视立场,尤其是在自由民主观念上存在较为显着的差异。大陆对台的主导性政策正是在这种复杂的国际斗争与现代化竞争格局下展开的。

大陆对台政策在毛泽东时代已有一定的构想与铺垫,比如1960年代初提出的“一纲四目”已初具“一国两制”雏形。事实上,作为内战状态延续的一种政治解决方案,国共早在1949年4月渡江战役前夕就已发生过实质性谈判及争论。1949方案,在国民党方面是“划江而治”,但共产党提出了惩办战犯等一系列政治谈判条件,追求国家统一和内战正义的实现,最终谈判破裂,解放战争进程继续推进。“划江而治”等同于中国南北分裂,等同于南北朝模式再现,是对大一统秩序与国家统一伦理的背离,不可能得到中国共产党及中国人民的接受。中国共产党推进国家统一的模式在1949年就是“新政协”模式,即通过召集一个具有广泛人民代表性的政治协商会议,以民主协商的方法确定建国的基本事宜并制定作为临时宪法的《共同纲领》。历史证明,就实现国家统一与人民利益而言,“新政协”模式远远优越于“划江而治”模式。

今天的两岸关系问题与此类似,只不过政治界限从长江换成了台湾海峡。对比分析1949年的两种处理模式,台湾主要政党仍然倾向于“划江(海)而治”,甚至民进党当局还在追求完全独立。而习近平讲话在某种意义上回归了关于国家统一的“新政协”模式,这是大陆数代领导人在两岸统一构想与论述上的显着延续性。“新政协”模式本质上就是一种“主场统一”模式,是中国共产党主导下的政治协商与民主建国,是中国共产党领导中国人民行使制宪权的实践模式。当然,在毛泽东时代,由于冷战格局限制及大陆自身政治经济发展的相对落后与不平衡,两岸统一始终缺乏成熟的政治条件与机会窗口。

大陆更加完整系统的对台政策形成于改革开放初期,尤其是以“叶九条”(1981)和“邓六条”(1983)为代表的对台“一国两制”政策论述,二者整合而成了大陆对台工作的权威性政策依据和指导方针。后来的“江八点”(1995)与“胡六点”(2008)则是对前述纲领与框架的具体展开和实践运用。习近平1月2日的讲话在基本逻辑与政策思路上仍然是对“邓小平时代”框架思路的延续和发展。

由于邓小平在“一国两制”框架构想与制度实践上的重大贡献,特别是“一国两制”在港澳问题解决上的成功,我们这里聚焦分析邓小平关于台湾问题“一国两制”方案构想的基本思路,作为进一步分析和理解习近平“一国两制”与国家统一观的前提和基础。邓小平的战略构想被称为“邓六条”,具体可见于邓小平会见美国新泽西州西东大学教授杨力宇时谈话要点,文字材料刊载于《人民日报》1983年6月26日。这一时间段也正好是中英香港问题谈判的关键时期。邓小平在这一时期集中思考了“一国两制”的政策框架与具体适用性问题。邓小平当然非常清楚,台湾问题与港澳问题存在较大的差异,但他认为港澳台彼此的差异不构成“一国两制”适用性的阻断,而只是具体制度解决方案的差异。“一国两制”在邓小平那里具有“道”的地位,而港澳台只是这种“道”的三个“肉身”。“道”是共享的,“肉身”是别异的,不可以“肉身”否证“道”之可行。也因此,所谓港澳基本法只是“一国两制”适应港澳具体情形的法制肉身,并不妨碍“一国两制”在台湾形成自己的肉身。但由于共同运用了“一国两制”的宪制思维,以及这些肉身的“头部”即主权部分都是作为“一国”的国家主体,因此彼此间的共性也是显而易见的。

三、“邓六条”内含“主场统一”的变通逻辑

从“邓六条”的具体内容来看,邓小平对台湾问题的基本观点如下:

第一,台湾问题的本质论,即“祖国统一”。因此“一个中国”及其制度化实现是讨论任何台湾方案的前提和基础,就像港澳回归谈判时“主权”不允许谈判一样,两岸谈判中“一个中国”原则也不允许谈判,因而不存在任何“划江而治”或台独的政治空间,这种空间在1949年不存在,在2019年及之后也绝无可能存在。对于统一的政治责任,邓小平认为是国共两党共同承担,因此不是任何一方吃掉对方,而是共同合作完成“祖国统一”。邓小平判断“和平统一已成为国共两党的共同语言”,这是开展对台工作的政治基础,也是未来“九二共识”的政治前提。但是“和平”容易取得共识,“统一”在台湾则日益边缘化。更关键的是,“国民党”如今已当不了台湾的家,而且在不断衰变和退化之中。邓小平对“国共两党”的和平统一责任期待,在1980年代是非常现实和理性的,但如今已很难具备实践的基础和条件。

第二,反对“完全自治”,台湾特殊地位不能危害国家。相比“叶九条”,“邓六条”的思考与表达更为严谨,常常注意原则表述上需要附加条件,包括后面的保留军队也需要有条件。这里则是反驳“完全自治论”,因为完全自治就是“两个中国”。统一后的中国国际代表权只能是一个,台湾的任何特殊权力安排不得危害国家利益。这就设定了“一国两制”台湾方案的前提条件,即必须保障国家的主权、安全与发展利益。邓小平有着清醒的主权意识和国家理性。统一是一个严谨的国家建构过程,台湾方面不能漫天要价,不能导致统一后的国家有名无实。邓小平的“一国两制”逻辑始终是:具体利益和许可权可以让步,主权与安全绝不让步。这是台湾各界未来参与政治协商需要特别明晰的原则与限度。

第三,一国两制,高度自治。这是邓小平对台政策论述的核心。这里没有像“港人治港”、“澳人治澳”那样提出“台人治台”,原因是1980年代台湾已经出现了“台独”运动,出现了将台独诉求与台湾民主化汇流的趋势,“台人治台”有可能被台独势力利用。不过,台湾的“高度自治”本身其实包含了台湾同胞的自我治理权利。台湾高度自治的具体权利包括司法独立与终审权、军事组织权、政治架构自主权等,国家还为台湾参与全国政治做出了特别安排。在涉及军事组织权的“保留军队”方面,邓小平特别强调“不能构成对大陆的威胁”,如何解除这种威胁呢?需要对“保留军队”与国家统一的国防权力之间进行整合,确保国家的主权与安全,确保台湾的“保留军队”仅仅用于内部维持秩序并在适当安排下协助国家军队承担国防责任,类似治安军、治安部队或宪兵。这些都需要通过政治谈判形成具体方案。

第四,明确反对“三民主义统一中国”,反对所谓的台湾版“一国良制”。当时台湾方面也提出过两岸问题解决办法,但不是“一国两制”的办法,而是“三民主义统一中国”的两蒋老办法,民主化之后则以“一国良制”片面宣扬台湾制度优越性,试图取代大陆的社会主义制度。这是“一国两制”本身绝不允许的,也是大陆政治体制无法接受的。邓小平在这里清晰讲明两岸制度在“一国两制”之下互不侵犯和渗透对方,台湾应尊重大陆的社会主义制度。

第五,和平统一的具体方式是两党平等会谈,实现国共第三次合作。在20世纪历史上,国共都是有着显着民族主义立场的现代政党,都是国家统一与现代化事业的担纲者,其路线争端也只是不同的现代化方案与制度正统性之争。两党平等谈判模式曾经在北伐与抗日时期运用过,成功推动了国民大革命与民族解放战争的胜利。邓小平一代领导人是前两次合作的亲历者和实践者,因而对这样的合作模式情有独锺。但需注意,这是政党间平等会谈,是政党平等,不是两岸政治实体或政府的对等。

第六,排除外来干预,坚持内政问题立场。这是港澳问题与台湾问题的重大差异,前者是殖民地回归问题,后者是国家内部统一问题。尽管台湾问题有美日因素,但美日没有资格作为台湾问题谈判的正式一方。台湾问题只能以内政方式由中国人自己来解决。当然,谈判过程可以适当听取外国方面的意见并考虑保护其在台利益,但外国势力不可能正式介入谈判并影响到具体的两岸统一制度架构。

邓小平的这一谈话要点不仅成为大陆“一国两制”台湾方案的初始框架与权威依据,而且成为台湾及国际社会评估中国立场的主要根据。从1980年代的历史语境和国际国内政治条件来看,邓小平的框架是科学合理的,充分考虑了“一国两制”框架的原则性与灵活性,尤其充分考虑了台湾社会的实际情况与自治程度。

1984年10月22日邓小平在《在中央顾问委员会第三次全体会议上的讲话》中提出了对上述框架的补充解释与说明:其一,“一国两制”台湾框架要比香港框架更为宽松,突出标志就是可以保留军队;其二,三民主义已被历史证明是失败的;其三,不放弃使用武力是一种战略考虑。邓小平是伟大的政治家和战略家,不是和平主义幻想家。和平虽为理想选择,但未必是必然选择。邓小平在讲话中提出了这样一个问题:“如果台湾当局永远不同我们谈判,怎么办?难道我们能够放弃国家统一?”这种提问方式已包含了对“长期不统一”的忧虑和应对意识,也包含了“主场统一”的变通逻辑。当然,“主场统一”不直接等同于“武统”,但显然包含了和平手段与非和平手段的组合运用及最大程度创造统一条件与形势的综合化策略。

习近平1月2日的讲话实质上就是在回答台湾当局“永远不同我们谈判”的政治难题。不切实际地寄希望于台湾当局甚至受当局误导塑造的台湾人民,对于民族复兴与两岸统一而言显然是不负责任。“主场统一”已内含于邓小平的原初构想之中,习近平则试图将这一逻辑根据现实条件加以具体化和制度化。

|